医療法人社団博愛会ドクターブログ

札幌市豊平区の歯医者、医療法人社団博愛会のドクターによるブログです

訪問歯科診療について

2026/01/01

こんにちは。今年の10月11日付で博愛会の訪問歯科診療部の責任者に任命されました、歯

科医師の岡村です。

訪問歯科診療は、病気や怪我によってご自身の力で通院することが困難である患者様を対

象に行っています。「通院することが困難」という表現がやや難しいかもしれませんが、

具体的な例を挙げると「背骨の圧迫骨折や脚の骨折により車いすを利用している」「認知

症や精神疾患により1人での外出が難しい」などがあります。ここで注意してほしいのです

が、全治1ヶ月の怪我や安静が必要な病気など、一時的に通えないという場合は訪問診療

の対象とはなりません。あくまで「今後通うことが難しい」という方が対象となります。

訪問診療は一般歯科と比較すると設備や機材も限られた環境になってしまいますが、その

ような中でも最善を尽くしております。前職から訪問診療を続けておりますが、「歯が折

れてしまった」「今まで使っていた入れ歯が合わなくなってしまった」などの悩みがある

ものの通院できない

、という方々のところに訪問させていただきうまく噛めるようになっ

て感謝された時の笑顔は忘れられません。もちろん治療だけではなく、現在の口の中の状

態を維持させるための口腔ケアを行っている方々も大勢います。健康な口の環境を維持す

ることは、食事をおいしく食べることにつながります。食事をしっかり摂ることは体力や

免疫力を維持・向上させることに貢献します。体力や免疫力を維持できれば怪我や病気を

予防でき、健康な状態で過ごせるようになってQOLが維持できます。つまり、口腔ケアは

口の中の問題だけではなく全身の健康にも大きな影響を与える役割を担っています。

今月のこの記事をご覧になった皆様の中に「町の歯医者さんに通うことが難しくなってき

た」「親を歯医者さんに連れて行ってあげたいけれども、なかなか時間を作ってあげられ

ない」という方はいらっしゃいませんか?心当たりのある方は「身体的にもう通えないか

ら……」と諦める前に是非一度、気軽にご相談ください。今現在口の中で困っていること

がなくても、口腔ケアによって健康寿命の延伸やQOLの維持に協力いたします。よろしく

お願いします。

顎関節症はどうして起こるの?

2025/12/01

こんにちは、栄町で口腔外科を担当している孝口です。

本日は顎関節症の話をしたいと思います。

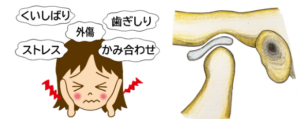

歯科健診などで、顎関節症という言葉は聞いたことがあるかと思いますが、では顎関節症

がどうして起こってしまうのか、治療法や予防法についてご存じの方は少ないのではない

でしょうか。

顎関節症は全人口の約2割に生じ、特に20-30代の女性に多いとされています。

症状は、

・顎関節(耳の前)や、咀嚼筋の疼痛(こめかみや頬の痛み)

・顎関節雑音(口を開けるときに音が鳴る)

・口が開けづらい時がある

・口をまっすぐ開けられない

など様々ですが、症状の頻度では顎関節雑音が約74%とされています。

なぜ生じるかはまだまだ不明なことが多いのですが、日常生活での環境や行動、時間的な

因子や宿主因子、習癖などが複雑に積み重なって生じると考えられています。

環境因子には、緊張する仕事、多忙な生活、対人関係のストレス

行動因子には、硬い物の咀嚼や、長時間のデスクワーク、重労働、料理、スポーツ

習癖には、ブラキシズム、日中の姿勢(頬杖など)、睡眠時の姿勢、片方のみでの咀嚼

宿主因子には、咬合状態、顎関節の形態、疼痛閾値、睡眠障害

など、日常的に生活するうえで誰もが生じてしまいそうな疾患であることがわかるかと思

います。

ただし自分で防ぐこともできる要素はありそうです。

例えば

・頬杖をつかない

・就寝時に同じ方向のみを向いて寝ない

・歯を噛み締めないように意識する

・左右でバランスよく食事する

できることは「行動因子」に関するものが多いですが、例えば就寝時のブラキシズムなど

はマウスピースの作成する、顎関節の形態やかみ合わせなどを調べてみるなど、歯科医院

で対応が可能なものもあります。

お気軽にご相談ください。

はじめまして、井原朝子と申します。

2025/11/01

8月からアイビー歯科クリニックで勤務しております、

2008年に北海道大学歯学部を卒業し歯科医師として診療を始め

その後市内歯科医院での勤務を経て今に至ります。

専門分野である歯周炎、歯内療法は「保存科」に分類され、「

1本1本の歯を大事に治療、メンテナンスして、

私自身食べることが大好きで、料理も外食も好きです。

趣味はカラオケと登山で、良い気分転換になっています。

歌うことは加齢による口腔機能低下(むせやすくなったり、

登山は体力づくりにも良かったのですが、

マダニに咬まれて病院で取ってもらったりと散々な目にあって少し

どうぞよろしくお願いします。

はじめまして、小西と申します。

2025/10/01

初めまして、2025年4月に入職致しました小西と申します。

歯科治療にも種類があり充填、根管治療、

趣味と言えるほどではありませんが週末は吹奏楽サークルに参加し

今後の歯科界の未来を考察する

2025/09/02

医療法人社団博愛会 理事長 今井崇博

先日、長野県松本歯科大学で開催された第41回全国歯科大学同窓会・校友会学術担当者連絡会(学術連絡会)に北海道大学歯学部同窓会から派遣されて参加してきました。今回のテーマは「歯科界の未来について」ということで、これからの10年~30年後の状況を推察し、それに対して我々歯科医師が診療・経営にどのように対応して日本国の歯科医療に貢献していくか、という事などを議論して参りました。

その中で講演していただいた、WHITE CROSS株式会社代表取締役(東北大学歯学部卒業 松本歯科大学非常勤講師)講師:赤司 征大(あかし まさひろ)先生によると今後の歯科の未来は以下のように推察されるようです。

日本は多死社会に突入しており、国力維持のために「面としての労働力の維持と生産性の向上のために」国家戦略を描いています。その国家戦略に寄与する社会保障制度が整備されていく中で、健康寿命の増進・医療費抑制に寄与する政策が優先的に推進されています。すでに科学的・政策的位置付けにおいては「口腔と全身のつながり」が認知されており、今後「口腔の健康を大切にしなければ全身健康に悪影響が出る」ことが社会常識化していきます。

その時代において、日本社会から求められる歯科医療のゴールは「健康寿命の延伸・健康格差の縮小」となり、歯科医療の期待が高まっています。

歯科医療の技術の価値が下がることはありません、2040年に向けて、歯科治療へのニーズは堅調に推移します。国民皆歯科検診・訪問歯科診療・多職種連携・高齢者・全身管理・予防に関連する項目は加算や新設が続く一方、従来の補綴や保存の基本点数は横ばいないし、漸減していくと推察されます。それに伴い、歯科大学の教育の幅も広がっていきます。歯科医師の社会的地位は今後も高まっていくと思われます、しかし、少子化の影響を受けて、歯科衛生士や歯科助手の採用は今後ますます困難になっていきます。

歯科医院件数は急激に減少していき、歯科医師が不足する時代に突入します。そして、時代の変化に合わせて積極的に発展していく医院と、従来型の医院に分化していきます、また、以下・多職種との連携領域において専門的な機能を有する新しいタイプの医院が確立されていきます。M&Aや分院展開で巨大化していく歯科医療法人が増えています。同時に、歯科医院経営への異業種・投資ファンドの参入が進み、マーケティング・人材採用力において資本力による差が出る時代に入ります。但し、適切に歯科医療を提供している限り、すべての歯科医院が生き残ります。国に頼りきれない時代において、人材を維持できる経営基盤を作るために、社保と自費のバランスを考慮する必要があり、臨床・経営の努力が今まで以上に必要になります。

歯科医師の仕事がAI・ロボットに取って変わられることはあり得ず、歯科医師はより経済的に恵まれた仕事になります。そして、プロフェッショナルとしての思考・判断が求められる領域においてAIをパッチワーク的に活かしていくこととなります。

歯科技工に関しては、歯科技工士不足が加速する中で、小規模歯科技工所の廃業・統合が進み、デジタル歯科技工士指示書・IOS・クラウド連携を軸に、日本全国から受注する中規模以上のラボが増加します。同時に、一定の規模を有する歯科医療法人は、院内技工を発達させていきます。

今回の学術連絡会は日本の歯科の未来について改めて考えさせられる良い機会となりました。私は歯科医師になって約25年になります、振り返ると大きく変化したことは沢山ありますが、昔から変わっていない原理原則のような事柄もあると思います。これからも新しい様々な材料や機械、技術や情報などが出てくるでしょうし、日本国内の状況や人々の価値観なども変わっていくことでしょう。そのような変化の激しい中で、適正な歯科医療、歯科医院経営をしていくために、我々歯科医師が正しい選択と行動を行う責任が大きくなっていくように感じられました。

翌日の早朝は時間があったので国宝松本城を見学し午後の便で札幌へ向かいました。帰りの飛行機の中で、改めて今回の学術連絡会で配布された資料を見直し、歯科の未来、同窓会学術事業の未来を思考することとなりました。考えなければならないこと、実行しなくてはならないことはこれからも様々なことがあり、益々内容が高度になりつつあります。私はこれからも、地域の患者さんのために、従業員のために、より大きな目的と責任をもって頑張っていこうと思いました。